De nombreuses légendes expliquent l’origine de la boisson connue sous le nom de café. Nous nous limiterons aux faits historiques et chronologiques les plus importants.

Le café, originaire d’Éthiopie, a été diffusé dès le XVe siècle au Yémen, avant de se répandre dans le monde arabe puis en Europe via l’Empire ottoman. Les Hollandais jouent un rôle clé au XVIIe siècle : ils réussissent à obtenir des plants fertiles malgré les interdictions ottomanes et les cultivent avec succès sur l’île de Java (Indonésie). C’est la première grande culture de café hors du monde arabe.

Introduit en France au XVIIe siècle, il y devient une boisson prisée, diffusée ensuite dans les colonies comme la Martinique et la Réunion. Grâce aux puissances coloniales (France, Pays-Bas, Portugal…), le café s’implante en Amérique latine, en Afrique et en Asie. Cette migration botanique mondiale a façonné les grandes zones productrices actuelles.

La France a joué un rôle central dans la mondialisation du café en exportant des plants depuis le Jardin des Plantes de Paris vers ses colonies. Ces introductions ont permis l’essor de grandes plantations, notamment aux Antilles et dans l’océan Indien, influençant durablement la production mondiale.

Le caféier est un petit arbre au feuillage persistant qui peut atteindre jusqu’à 10-12 mètres de haut pour les Robusta et 5-6 mètres de haut pour les Arabica. Dans les plantations, il mesure entre 2 et 3 mètres. Il pousse dans environ 70 pays possédants des altitudes et des climats adaptés dans la zone Tropico-équatoriale. En général le caféier apprécie l’ombre d’arbres plus grands. Les feuilles persistantes, d’un vert brillant, de forme elliptiques ont un pétiole court.

Les branches primaires poussent horizontalement en s’opposant les unes aux autres le long du tronc de l’arbuste. Ce sont elles qui portent les fleurs et les fruits. Si elles se cassent, elles ne se renouvellent pas, à l’inverse des branches secondaires. Les fleurs blanches ressemblent à celle du jasmin dont elle a la suave odeur. Elles sont groupées en glomérules de 3 à 7 à la naissance des feuilles. Ces fleurs laissent place à des fruits, des drupes. Les cerises murissent sur la branche, acquièrent une couleur plus foncée (de couleur rouge vif ou violette à maturité dont la pulpe est sucrée) jusqu’à leur récolte (voir chapitre RECOLTE). Les fleurs et les cerises sont sensibles aux vents forts, au soleil, et au gel. Il faut attendre 6 à 9 mois pour que le fruit arrive à maturité.

Un caféier ARABICA produit entre 1,5 et 2,5 kg de cerises par an selon les variétés, ce qui représente environ entre 260 et 475 grammes de café vert soit entre 200 et 365 grammes de café torréfiés.

Pour obtenir 1 kilos de café vert il faut en général 5 à 6 kilos de cerises. Finalement un seul caféier produit très peu de café.

Les cerises à café contiennent deux fèves qui après traitement (voir chapitre traitement) deviennent deux grains de café.

La graine ou fève, est normalement divisée en deux parties mais il est toutefois possible de trouver une graine unique qui se développe librement à l’intérieur de la drupe. Cette fève spécifique ovale est appelée caracoli ou peaberry.

La cerise renferme deux graines ovales, aplaties sur une face et séparées par un sillon. Chaque graine est protégée par une membrane, la parche. La parche est une couche dure qui enveloppe le grain dans la cerise de café. Son rôle est de protéger la fève. Le mucilage est la partie visqueuse et sucrée de la pulpe, qui est attaché à la parche.

Lorsqu’on se réfère à la botanique, au niveau du classement du monde végétal, l’espèce est le rang auquel les plantes sont, le plus souvent, connues. Ce rang est important car il caractérise un groupe de plantes qui ne peuvent se reproduire qu’entre elles.

La variété est un rang inférieur à l’espèce. Une espèce se divise en plusieurs variétés, un peu comme la vigne se répartit en différents cépages qui, en fonction des terroirs, offriront des caractéristiques aromatiques spécifiques. Le café est un arbre « semper virens » : du latin semper, « toujours », et virens, « verdoyant ». Il appartient à la famille des Rubiaceae ainsi qu’au genre, Coffea.

Viennent ensuite les espèces de café : si l’on en comptabilise plus de 100, la majorité d’entre-elles ne sont pas comestibles.

Les deux espèces de caféiers les plus connues sont donc celles dont nos palais peuvent profiter : le Coffea Arabica (Arabica) et le Coffea Canephora (Robusta) qui sont les principales espèces cultivées à des fins commerciales.

Il existe plusieurs autres espèces, moins connues et moins cultivées, elle sont soit destinées à la consommation locale, soit utilisées pour des études génétiques afin par exemple d’accroitre la résistance des plants de cafés aux maladies. ( racemosa, Liberica, excelsa, stenophylla…)

Au fil des siècles de culture de café, différentes variétés se sont développées. Une variété est un sous-groupe présentant des différences (taille de fruits, morphologie de la plante, etc.) par rapport à la variété type, par exemple la variété Typica pour le Coffea arabica. Les variétés sont le résultat de mutations ou d’hybridations.

Bon à savoir: comme pour le vin, dès lors que nous parlons de genre, d’espèces ou de variétés, nous parlons de taxonomie qui est » la science des lois et des principes de la classification des organismes vivants ».

Pour la taxonomie café, nous avons donc la famille = Rubiacée, le genre = coffea, l’espèce = arabica ou canephora, la variété botanique = bourbon, typica, heirloom..

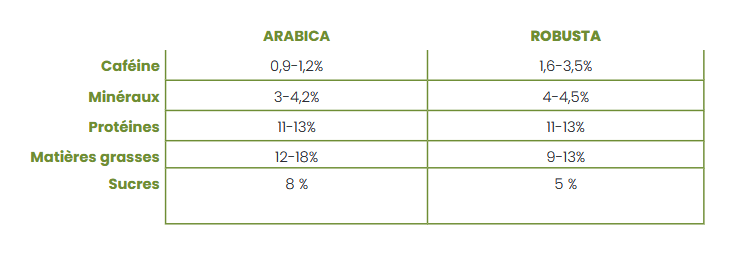

Les deux espèces principales de caféier ont différentes caractéristiques botaniques et chimiques, ceci conditionne l’endroit où leur culture s’implante et donnera lieu à des profils gustatifs très particuliers et surtout très différents entre eux. 99% de la production mondiale de café est issue de ces deux espèces de caféiers dont l’Arabica qui constitue la plus grosse partie du marché mondial avec un rapport d’environ 60% d’Arabica et 40% de Robusta.

◊ Paysage / Altitude / Température :

Les caféiers ARABICA sont sensibles au gel et au climats durs. Les cultures sont ainsi plantées dans des zones peu froides. L’humidité, l’ombre et une température entre 15 et 24 degrés, sont les conditions climatiques idéales pour faire prospérer la plante. Ils poussent au milieu de grands arbres qui leur permettent de se protéger du soleil tout en gardant l’humidité. Les caféiers ROBUSTA aiment les climats chauds, entre 24 et 30 degrés, Ils poussent bien avec des températures élevées.

Les caféiers arabica poussent en moyenne altitude, entre 600 et 2000 mètres, parce qu’ils craignent la chaleur et ils ne poussent pas non plus au-delà de 2000 mètres parce qu’ils craignent le froid. À noter qu’à cause du réchauffement climatique dans certains pays comme l’Ethiopie, les cultures commencent à dépasser les 2000 mètres d’altitude. Ces hauteurs fournissent aux plantes la température et les précipitations requises pour bien se développer. Les caféiers ROBUSTA n’étant pas si fragiles que les plantes d’arabica, ils poussent idéalement à une altitude nettement plus basse (de 200 à 900 mètres environ) puisque n’ont pas besoin de températures fraiches pour proliférer.

◊ Territoire / Sol :

L’Arabica pousse sur une terre plutôt riche en acides et en minéraux qui lui donnent ses arômes, la meilleure fertilité du terroir reste le sol volcanique. La fève d’Arabica mûrit doucement (surtout sous ombrage et en altitude), elle a ainsi le temps d’accumuler des goûts très riches. La fève du Robusta quant à elle mûrit assez rapidement, avec bien souvent un sol plus drainant mais moins fertile, ce qui peut en partie expliquer son goût corsé.

◊ Reproduction et Floraison :

La reproduction sexuée des plantes des caféiers, c’est la fécondation d’une fleur qui deviendra ensuite la cerise du caféier. L’arabica est autogame, c’est-à-dire que la fleur peut s’autoféconder et maintenir ainsi intacte sa génétique. Le Robusta est allogame, la fécondation est le résultat de deux facteurs distincts, les insectes et le vent qui prennent le rôle de pollinisateur, ce qui impacte sa ligne génétique qui sera plus difficile à conserver.

La floraison des deux espèces de caféiers intervient après des averses pluvieuses, c’est donc la fréquence des pluies qui déterminera la différence de floraison entre les deux espèces. Pour l’Arabica qui pousse dans des zones humides marquées, la période de floraison est ainsi facile à prévoir contrairement au Robusta qui a une floraison plutôt irrégulière due au climat plus doux et des averses souvent plus instables.

La fleur du caféier est très fugace, elle ne vit que 24 à 36 heures. Un caféier peut connaitre en moyenne deux floraisons par an mais il peut y avoir jusqu’à huit floraisons toujours sous l’effet de la pluviomètrie.

◊ Structure botanique :

Le temps qui nécessite à la fleur pour se transformer en cerise mûre et rouge foncée, est différent pour chaque espèce. L’Arabica emploi une moyenne de 6 à 9 mois contre 11 à 12 mois pour le Robusta. Les cerises murissent directement sur la branche, la maturité des cerises n’est pas simultanée et intervient à un rythme différent d’une à l’autre. Ils existent effectivement plusieurs niveaux de maturité de cerises dans la même branche lorsque les précipitations sont discontinues, ce qui fera apparaitre des cerises vertes à coté de cerises rouges.

◊ Le saviez-vous ?

La caféine que contiennent les fruits du caféier leur sert essentiellement à se protéger de l’agression des nuisibles. Un vrai insecticide naturel ! Compte tenu des conditions dans lesquelles pousse l’arbuste d’arabica, il ne lui est pas nécessaire d’en produire beaucoup du fait qu’il y a moins d’insectes qu’en plaine. En revanche, le robusta qui croît bien plus bas est soumis à bien plus d’agressions. C’est la raison pour laquelle son taux de caféine est 2 fois supérieur à celui de l’arabica.

La culture du café se développe dans certaines zones du globe où les conditions climatiques sont réunies. La cultivation dans la zone Tropico équatoriale présente toutes les conditions idéales de l’habitat naturel de la plante : alternance de climats humides/secs, non sujets au froid/ gel dont les température moyennes s’élèvent entre 15° et 25°C et jamais inférieur à 12°. Les températures idéales pour les deux espèces (Arabica et Robusta).

Le café est la deuxième matière première la plus échangée au monde. Seul le pétrole est plus échangé que le café. Les pays producteurs de café ont quelque chose en commun. Ils sont tous situés sous les tropiques. Aussi appelé «ceinture du café», elle s’étend entre les tropiques du Cancer et du Capricorne, près de l’équateur. La ceinture du café traverse quelque 70 pays, dont le climat tropical offre des environnements riches et parfaits pour la culture du café.

La production mondiale de café est prévue à la hausse (+ 7,8 millions de sacs de 60 kg) pour la campagne 2022-2023 par rapport à l’année 2020-2021, elle devrait atteindre 175 millions de sacs. A noter que selon les données éditées en 2023, la production mondiale atteint 60% pour l’arabica et 40% pour le robusta.

Les caféiers ARABICA craignent les climats durs. Ils aiment l’humidité, l’ombre et une température entre 15 et 24 degrés.

Ils poussent au milieu de grands arbres qui les protègent du soleil et qui leur gardent de l’humidité.

Les caféiers arabica poussent en moyenne altitude, entre 600 et 2000 mètres, parce qu’ils craignent la chaleur. Ils ne poussent pas non plus au-de–là de 2000 mètres parce qu’ils craignent le froid.

Le café robusta est cultivé dans les plaines à une altitude nettement plus basse que l’arabica, entre 0 et 900 mètres d’altitude.

La terre sur laquelle pousse l’arabica est riche en acides et en minéraux qui lui donnent ses arômes. Sa fève mûrit doucement. Elle a ainsi le temps d’emmagasiner des goûts très riches.

Le sol est nettement moins riche que celui où l’Arabica pousse, la fève du Robusta mûrit assez rapidement, ce qui explique son

goût corsé.

1500 – 2000 m : majeure complexité aromatique, notes florales, fruitées, et épicées

1200 – 1500 m : plus de présence d’arômes, développement de l’acidité

1000 – 1200 m : rondeur et faible acidité

800 – 1000 m : absence d’acidité et faible complexité

Si vous êtes fan de cette boisson extraordinaire, vous savez que le mot «café» ne suffit pas à définir la complexité, le travail et l’expérience qui se cachent derrière ce produit.

Le café de spécialité apporte la qualité de la matière première dans la tasse ainsi que l’expérience et la maîtrise de la gestion de toutes les étapes de la chaîne d’approvisionnement pour garantir un résultat unique. Il n’est cependant pas facile de comprendre pleinement ce que tout cela signifie en buvant une tasse de café de spécialité.

Allons comprendre ce qu’est le café de spécialité, comment la chaîne d’approvisionnement est structurée et quelles sont les choses les plus importantes à savoir !

Qu’est-ce que le café de spécialité : définition et caractéristiques :

• 90-100 Exceptionnel (Spécialité)

• 85-89.99 Excellent (Spécialité)

• 80-84.99 Très bien (Spécialité)

• <80,0 Sous le seuil de spécialité (non spécialisé)

La principale institution à laquelle se référer lorsqu’on parle de café de spécialité est la Specialty Coffee Association (SCA), qui établit des normes internationales pour l’évaluation du café. Ces normes concernent principalement l’évaluation de l’aspect des grains et des propriétés du café à la dégustation, réalisée au travers d’un protocole de dégustation standardisé.

Les évaluations d’aspect sont réalisées sur un échantillon de 350 gr. de café vert, et sont utilisées pour identifier les défauts primaires (par exemple, grains noirs, acides ou pourris) et secondaires (par exemple, grains cassés ou non mûrs).

L’évaluation des propriétés s’effectue en torréfiant le café, en le moulant et en procédant à une dégustation par cupping , à laquelle une note est attribuée, dite « note de dégustation » :

Comment définit-on un café de spécialité ?

Selon les dispositions de la SCA, un café de spécialité est un café qui :

• A obtenu un score d’au moins 80 sur 100

• N’a aucun défaut primaire

• A au plus 5 défauts mineurs

Puisqu’il n’est pas possible d’inspecter chaque grain de chaque ferme à la récolte, à chaque étape de la transformation, du séchage et de l’expédition, ces normes aident à créer une définition générale du café de spécialité. Cependant, nous aimerions aller plus loin et essayer de mieux expliquer pourquoi cette définition seule n’est peut-être pas suffisante pour décrire réellement ce qu’est le café de spécialité.

Si l’on prend un café de très haute qualité mais que l’on le torréfie mal, peut-on encore l’appeler café de spécialité ? Et si le barista l’extrait mal ?

Il faut cette petite provocation pour expliquer, qu’au-delà des nécessaires technicités qui donnent (à juste titre) des normes de qualité à respecter, le café de spécialité est bien plus. La chaîne d’approvisionnement du café de spécialité est longue et composée de nombreux acteurs différents, chacun jouant un rôle fondamental (voir les métiers du café).

Le café de spécialité arrive dans la tasse après une longue série de passages de relais, du fermier au barista, et l’expérience finale ne dépend pas d’un seul acteur du cycle de production. Le mot clé tout au long du cycle de vie du café de spécialité est le potentiel. Tant que la boucle n’est pas bouclée, lorsque le café est préparé et transformé en boisson, le concept de café de spécialité est « piégé» dans l’univers des possibles, il n’y a que la promesse d’une expérience gustative potentiellement unique.

Et ce n’est qu’à ce moment précis que l’on peut savoir si cette promesse a été tenue ou non.

Une roue des arômes de café est un outil développé au milieu des années 1990 pour aider les professionnels et les amateurs de café à décrire les goûts et les arômes du café en utilisant un vocabulaire commun.

Comment ça marche ?

Commencez par le centre de la roue et déplacez-vous graduellement vers l’extérieur. Les tuiles intérieures comportent des descripteurs généraux, tels que fruité, grillé ou noisette. Au fur et à mesure que vous avancez, les catégories se rétrécissent et deviennent plus spécifiques à mesure que vous allez sur les contours. Vous pouvez vous arrêter où vous voulez cependant plus vous vous dirigerez vers les descripteurs à l’extérieur de la roue plus votre analyse sera précise !

Cette méthode de récolte consiste à passer régulièrement dans la plantation et à cueillir à la main une à une les cerises mûres. Cette méthode est parfaite pour avoir une récolte homogène et qualitative. C’est le meilleur système par rapport à la méthode que nous expliquerons plus bas, même s’il est moins utilisé en raison des coûts élevés et des temps plus longs : il est donc généralement réservé aux cafés les plus fins.

Cette méthode consiste à arracher toutes les cerises présentes sur la branche en une seule fois à la main ou à l’aide d’un petit râteau / peigne.

Cette cueillette est hétérogène : outre les impuretés, feuilles, brindilles, on trouve des cerises vertes et noires qui produisent une qualité médiocre.

Une machine retire les drupes de café. Certaines machines font vibrer le tronc en secouant les baies pour qu’elles tombent au sol. D’autres outils ont à la place des brosses qui détachent le fruit de l’arbre. Les grands producteurs industriels utilisent de grosses machines de récolte pour arracher les fruits des plantes. Ce système n’est pas toujours applicable mais possible uniquement sur des terrains très plats.

Le tri des cerises (stripping et mécanique)

Pour les méthodes non sélectives, un passage supplémentaire est nécessaire pour trier les cerises mûres, des feuilles et des débris.

Séparation hydraulique : la récolte est immergée dans l’eau, tout ce qui flotte (feuille, cerises vertes…) est éliminé et les cerises mûres tombent dans le fond.

Séparation manuelle : les cerises n’ayant pas atteint la couleur de maturité sont retirées à la main.

La période de récolte des grains de café dépend surtout de la zone géographique où les exploitations se situent. Selon le pays producteur il y a une à deux récoltes par an. Le but principal est la fraicheur du café. C’est grâce à cette fraicheur que les qualités gustatives seront optimales, la fraicheur perdure pendant plusieurs mois. Après une récolte il faut compter en moyenne 4 mois pour réceptionner les sacs de café vert.

Une fois que la récolte a été effectuée, il faut séparer le grain du fruit et en réduire la teneur en eau à un taux compatible avec le stockage. Le séchage est un processus permettant une fermentation contrôlée à l’air ou à l’eau dans le but de ramollir la parche et extraire plus facilement la fève.

Sachez que chaque méthode choisie l’est pour des raisons précises, mais avec un seul objectif en tête : vous apporter la plus belle expression des saveurs naturelles, de la ferme à votre tasse.

La première méthode que nous allons analyser est la méthode naturelle. C’est le plus ancien procédé de fabrication du café : il est né en Ethiopie après la découverte du café. Il est utilisé depuis au moins neuf siècles et est encore utilisé aujourd’hui. Les cerises doivent être récoltées au parfait niveau de maturité, l’humidité initiale de la cerise est généralement comprise entre 60 et 65%, tandis que la finale doit atteindre environ 12% pour éviter la formation de moisissures. Les cerises sont étalées sur un sol en béton ou sur des lits africains surélevés et elles sont régulièrement retournées.

Pendant la phase de séchage/fermentation qui dure environ 25-30 jours, la ventilation et la manipulation des drupes, doivent être constantes pour éviter une fermentation excessive dans la pulpe. Cette méthode s’est en effet développée dans les pays ou les pluies et les ressources en eau sont rares. Par conséquent c’est aussi le procédé de fabrication ayant le moins d’impact environnemental.

Résultat en tasse : le café aura du corp et des arômes intenses de fruits.

Cette méthode est utilisée dans des régions où la méthode naturelle est impraticable à cause des forts taux d’humidité et des précipitations. Contrairement à la méthode naturelle est surtout l’apanage des régions aux climats particulièrement arides, la méthode lavée utilise de l’eau dans tout le processus de fabrication. Immédiatement après la récolte, les cerises mûres sont placées dans des récipients spéciaux remplis d’eau pour un premier lavage et un premier tri (1). Sous l’effet du flottement les cerises non mûres ou présentant des défauts particuliers, sont rejetées à la surface. Une fois les drupes mûres et saines sélectionnées, celles-ci sont dépulpées mécaniquement (2). On leur ôte la peau et une partie de la pulpe mais elles sont encore recouvertes d’une couche de mucilage et de parchemin. À ce stade, c’est la phase plus délicate de toutes : la fermentation dans l’eau (3). Les grains sont immergés dans des bains pour activer la fermentation du mucilage à une température de 40° maximum pendant une période de 12 à 24 heures, elles sont régulièrement remuées afin que la fermentation soit homogène. Les grains encore recouverts d’une légère couche de mucilage sont à nouveau lavés pour éliminer les derniers résidus de mucilage et procéder à un second tri par flottement (4). La dernière phase du processus consiste en le séchage des grains au soleil (5) ou dans des grands tambours à air jusqu’à l’obtention du taux d’humidité qui doit être d’environ 11-12%.

Résultat en tasse : acidité agréable mais plus prononcée que les cafés naturels, des notes sensorielles intenses, une saveur plus nette, plus élégante, homogène et équilibrée

Se souvenir : les cafés lavés utilisent de grandes quantités d’eau pour éliminer toute la peau et le mucilage des grains de café avant le séchage. Les cafés naturels/secs laissent tout intact et sèchent lentement sur les lits jusqu’à ce que le fruit soit suffisamment sec et dense pour être retiré mécaniquement.

Les méthodes de traitement hybrides consistent à mêler à certains passages des processus des voies sèches et humides. Ils existent trois types de traitements hybrides : Pulped Natural, Honey process et Semi-lavé.

Pulped Natural et Honey process :

La première étape dans les cafés transformés par voies hybrides (Pulped natural et Honey process) est l’utilisation d’eau pour trier les grains défectueux/non mûrs des fruits sains. Cette étape est absolument essentielle pour contrôler la cohérence. Une fois le tri terminé, la peau et les fruits sont retirés mécaniquement de la fève avant d’être déplacés vers des lits africains surélevées ou des patios pour sécher comme les cafés naturels.

La différence entre Pulped Natural et Honey process ? Ils ont pratiquement les mêmes procédés sauf un : le Pulped Naturel n’enlève que la peau tandis que le Honey Process enlève la peau et une certaine quantité de mucilage du fruit.

Il existe différents degrés de Honey process en fonction du pourcentage de mucilage que les cultivateurs ont laissé sur la parche du grain. Plus il y a du mucilage plus la couleur sera foncée lors du séchage au soleil. Le séchage final.

Les différents degrés de honey process selon le pourcentage de mucilage retiré :

Évidemment, plus il y a de mucilage sur la fève, plus le temps de séchage sera long (6/8 jours jusqu’à un mois), mais l’intensité et la complexité des arômes seront aussi plus grandes.

Résultat en tasse : un café avec un niveau d’acidité moyenne (comme les cafés lavés mais moins prononcée). Ils ont également un corps et une douceur plus lourds (comme les cafés naturels). En tasse on retrouve un compromis agréable en matière de saveur, avec une pointe de douceur supplémentaire.

Semi lavés (ou Giling Basah) :

Ce processus adopte les premières étapes de la voie humide, et ensuite, un séchage en deux temps.

En Indonésien Giling Basah signifie : broyage humide ou décorticage humide. La raison pour laquelle cette méthode s’est développée en Indonésie est en grande partie due au climat tropical où poussent ces cafés : mouillé, humide et proche de l’équateur. Alors qu’il faut aussi peu que 5 à 10 jours pour sécher les cafés en Amérique centrale, cela peut prendre 3 à 4 semaines pour sécher les cafés à Sumatra. À un moment donné au cours du siècle dernier, quelqu’un s’est rendu compte que les cafés sécheraient plus rapidement si le parchemin était retiré – et plus le café est séché rapidement, plus il peut être vendu rapidement.

Le processus consiste à peler les grains et le plonger pendant une nuit dans des bassins d’eau pour détacher le mucilage par fermentation. La fermentation se fait donc de manière très rapide.

Contrairement au traitement humide où les cerises sont d’abord dépulpées et ensuite laissées dans des bacs d’eau avant de passer au séchage.

Encore pourvu de la parche, ils sont ensuite mis à sécher pendant quelques jours jusqu’à ce que le taux d’humidité atteigne 40%. Les grains passent ensuite dans une machine décortiqueuse humide pour leur enlever la parche et les faire sécher plus rapidement car le café vert, dépourvu de la parche sèche plus rapidement (5 à 7 jrs). On retrouvera des grains légèrement colorés entre le bleu et le vert.

Résultat en tasse : un café plus fruité avec beaucoup de corps et une acidité très peu prononcée.